Hör die Welt mit anderen Augen.

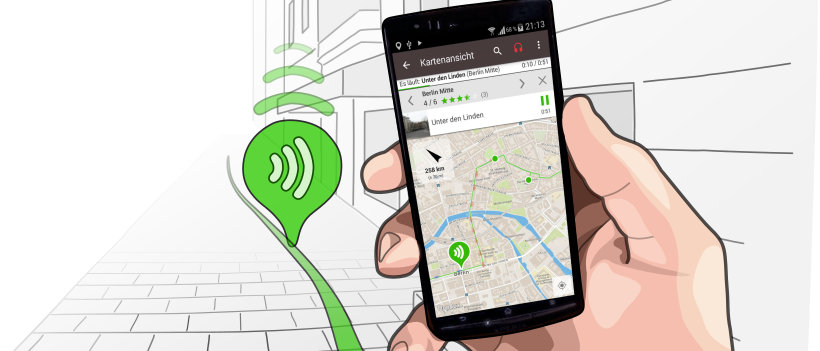

guidemate ist die Plattform für Audioguides, Audiowalks und Hörspaziergänge. Hier findest du touristische Stadtführungen, künstlerische Produktionen und solche, die von Schulen und Bildungseinrichtungen erstellt wurden.

Zur Zeit hast du die Wahl aus 542 Audiotouren mit 9.498 Stationen in 261 Städten und 24 Ländern.

Und du kannst auch selbst einen Audiowalk erstellen!

Audiowalks und Stadtführungen - unsere Favoriten

East London

favorite 5

English

gratis

12 Stationen

26:11 min

| 3.52 km

Discover London’s historic East End at your own pace with our free audio tour. Let our academic experts bring more than 300 years of east London’s fascinating past to life. Also available via the QMUL webpage: http://bit.ly/qmulaudio

Stationen:

1. Liverpool St Station

2. Artillery Passage

3. Petticoat Lane

4. Jewish Soup Kitchen

5. Christ Church Spitalfields

... (7 weitere)

toposonie::engelbecken

favorite 31

German

gratis

12 Stationen

49:00 min

| 1.39 km

Binaural Sound Walk (including historic photos)

by georg klein.

In German. Please use headphones.

12 audio stations in the former Luisenstädtischer Kanal from Oranienplatz to Thomaskirche, Berlin.

Tracks in a Box / B-Tours (CLB Gallery)

In collab...

Stationen:

1. Oranienkreuz

2. Luisenwasser

3. Michaelswand

4. Mauerreport Antireport

5. Kanal-Hörblick

... (7 weitere)

Hörspaziergang Friedrichshain. Von Bauernkaten und Arbeiterpalästen, von Hinterhöfen und Wohnprojekten

favorite 158

German, English

11.99 €

23 Stationen

96:28 min

| 3.26 km

Von Bauernkaten und Arbeiterpalästen, von Hinterhöfen und Wohnprojekten

Während des etwa 2,5 stündigen Spaziergangs von der Karl-Marx-Allee zum Boxhagener Kiez begleitet Sie die junge Berlinerin Claudia, die es in Sachen Stadtführung tatsächlich m...

Stationen:

1. Sibylle - Von der Milchtrinkhalle zum Eiscafé

2. Lesen, was der Plan hergibt

3. Polizist mit Tropenhelm

4. Alte Feuerwache - Kunstraum mit Geschichte

5. Hochhaus an der Weberwiese - Berlin baut auf!

... (18 weitere)

Poetry Slam Audiotour

favorite 26

German

4.99 €

6 Stationen

52:55 min

| 3.5 km

Wir bringen Poetry Slam direkt zu dir. Als Audiofile auf dein Smartphone. Unsere fantastische Mitarbeiterin und Slam-Fan Nune wählte ihre sechs liebsten thematisch passenden Texte der Berliner Szene aus und spazierte durch die winterliche Innensta...

Stationen:

1. 1: Start bis Charité

2. 2: Geburtsklinik

3. 3: Hannoversche Straße

4. 4: Metropolitan School

5. 5: Klärchens Ballhaus

... (1 weitere)

Viertelflüsterer - Bremensien

favorite 3

German

7.00 €

27 Stationen

88:58 min

| 5.04 km

Im Rest der Republik genießt Bremen ein Image, etwas für Bürger zu sein, die sich den normalen Standards verweigern. Bei den Statistiken, die mit Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Kinderarmut, PISA-Studie zu tun haben, spielt das Land ganz oben -im ...

Stationen:

1. Goetheplatz - Einführung

2. Sankt-Pauli-Straße 1 - Zum Lustigen Schuster

3. Rutenstraße - Bremer Querköppe Teil 1

4. Wulwestraße 15 - Ludwig Roselius: ein umstritten, genialer Visionär

5. Kreftingstraße - "Handfeste" Bremer Häuser

... (22 weitere)

Beliebte Städte

Referenzen

„Wir kooperieren mit Guidemate, weil wir den direkten Draht zu den App-Entwicklern schätzen und unsere Audiotouren

unkompliziert für User zur Verfügung stellen können. Für unsere KundInnen ist nichts leichter, als einfach innerhalb der App unsere

Audiotouren für Selbstfahrerreisen und Stadtrundgänge zu kaufen und zu nutzen. Das macht den Vertrieb für uns besonders leicht.“

„Guidemate hat uns als Plattform für Audioguides durch seine unkomplizierte Handhabung, die nahtlose Integration mehrerer Sprachen und ein beeindruckendes

Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. Sie erfüllt nicht nur unsere Anforderungen, sondern schafft unseren Gästen eine neue digitale Erlebniswelt,

in der sie unsere Stadt individuell und im eigenen Tempo mobil entdecken können.“