Hör die Welt mit anderen Augen.

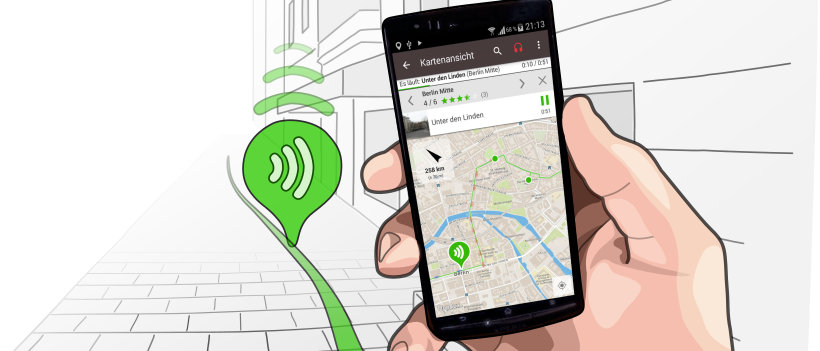

guidemate ist die Plattform für Audioguides, Audiowalks und Hörspaziergänge. Hier findest du touristische Stadtführungen, künstlerische Produktionen und solche, die von Schulen und Bildungseinrichtungen erstellt wurden.

Zur Zeit hast du die Wahl aus 541 Audiotouren mit 9.471 Stationen in 260 Städten und 24 Ländern.

Und du kannst auch selbst einen Audiowalk erstellen!

Audiowalks und Stadtführungen - unsere Favoriten

Hörspaziergang Friedrichshain. Von Bauernkaten und Arbeiterpalästen, von Hinterhöfen und Wohnprojekten

favorite 158

German, English

11.99 €

23 Stationen

96:28 min

| 3.26 km

Von Bauernkaten und Arbeiterpalästen, von Hinterhöfen und Wohnprojekten

Während des etwa 2,5 stündigen Spaziergangs von der Karl-Marx-Allee zum Boxhagener Kiez begleitet Sie die junge Berlinerin Claudia, die es in Sachen Stadtführung tatsächlich m...

Stationen:

1. Sibylle - Von der Milchtrinkhalle zum Eiscafé

2. Lesen, was der Plan hergibt

3. Polizist mit Tropenhelm

4. Alte Feuerwache - Kunstraum mit Geschichte

5. Hochhaus an der Weberwiese - Berlin baut auf!

... (18 weitere)

Werkstatt Wedding. Raues Pflaster und Künstlerkiez

favorite 81

German

11.99 €

15 Stationen

61:15 min

| 1.82 km

Ein Hörspaziergang durch die Bilder einer Stadt

Wedding, gelegen am Rand der Mitte, hat seinen Ruf weg: einst proletarische Hochburg, heute geprägt von hoher Arbeitslosigkeit - raues Pflaster. Aber auch ein anderer Ruf wird hörbar: Während in Pren...

Stationen:

1. Besetzte Fabrik

2. Kamine und Wein - Freiräume

3. Wandbilder

4. Klangkreuzung

5. Go West!

... (10 weitere)

Berliner Pflanzen - Ein Audiowalk durch die Gärten der Welt

favorite 37

German

gratis

9 Stationen

48:07 min

| 1.11 km

In Form eines szenischen Hörspaziergangs wirst du die Protagonistin Anja begleiten, die eine Führung durch die Gärten für ihre NachbarInnen vorbereitet hat. Mit Anja und den drei TeilnehmerInnen Gerd, Jelena und Sasha, erkundest du den Englische...

Stationen:

1. Start - Besucherzentrum

2. Englischer Garten - Eingang

3. Englischer Garten – Cottage Garden

4. Weg zum Orientalischen Garten

5. Orientalischer Garten

... (4 weitere)

East London

favorite 5

English

gratis

12 Stationen

26:11 min

| 3.52 km

Discover London’s historic East End at your own pace with our free audio tour. Let our academic experts bring more than 300 years of east London’s fascinating past to life. Also available via the QMUL webpage: http://bit.ly/qmulaudio

Stationen:

1. Liverpool St Station

2. Artillery Passage

3. Petticoat Lane

4. Jewish Soup Kitchen

5. Christ Church Spitalfields

... (7 weitere)

Der verschwundene See - Audiowalk zum Wilmersdorfer See

favorite 6

German

gratis

8 Stationen

32:44 min

| 1.18 km

"Einst lebte ich hier. Mitten in der Eiszeitrinne. Und dann kam das Geld. Dann kamen die Millionen. Und das kam so…“

Von den Gletschern der Eiszeit, über die Millionenbauern der Gründerzeit bis ins Heute - Der verschwundene Wilmersdorfer See lädt ...

Stationen:

1. Haus der Nachbarschaft - Begrüßung

2. Holzstämme - Der See spricht

3. Weg zur Liegewiese - Urstromtal

4. Liegewiese - Gletschersterben

5. Weg zum Schrammblock - Die Gründerzeit

... (3 weitere)

Beliebte Städte

Referenzen

„Wir kooperieren mit Guidemate, weil wir den direkten Draht zu den App-Entwicklern schätzen und unsere Audiotouren

unkompliziert für User zur Verfügung stellen können. Für unsere KundInnen ist nichts leichter, als einfach innerhalb der App unsere

Audiotouren für Selbstfahrerreisen und Stadtrundgänge zu kaufen und zu nutzen. Das macht den Vertrieb für uns besonders leicht.“

„Guidemate hat uns als Plattform für Audioguides durch seine unkomplizierte Handhabung, die nahtlose Integration mehrerer Sprachen und ein beeindruckendes

Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. Sie erfüllt nicht nur unsere Anforderungen, sondern schafft unseren Gästen eine neue digitale Erlebniswelt,

in der sie unsere Stadt individuell und im eigenen Tempo mobil entdecken können.“